Debian 系統は同様の方法で行えると思います。

“/etc/apache2/ports.conf” をエディタで開いて “Listen 80” を書き換えます。

$ sudo vi /etc/apache2/ports.conf

.....

- Listen: 80

+ Listen: 8000

....

編集後に Apache2 を再起動して設定を反映します。

$ sudo systemctl restart apache

または

$ sudo apache2ctl reload

Debian 系統は同様の方法で行えると思います。

“/etc/apache2/ports.conf” をエディタで開いて “Listen 80” を書き換えます。

$ sudo vi /etc/apache2/ports.conf

.....

- Listen: 80

+ Listen: 8000

....

編集後に Apache2 を再起動して設定を反映します。

$ sudo systemctl restart apache

または

$ sudo apache2ctl reload

公式が用意している apt のリポジトリを登録して、普通に apt install するだけです。

$ sudo apt-get install \

apt-transport-https \

ca-certificates \

gnupg-agent \

software-properties-common

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

$ sudo add-apt-repository \

"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(lsb_release -cs) \

stable"

$ sudo apt update

$ sudo apt install docker-ce

一度、間違えて Debian のリポジトリを登録してしまいましたが、/etc/apt/sources.list を編集して該当行を消せば元に戻せます。

docker-compose の GitHub から最新版をダウンロードして、実行権限を与えます。以下は現時点での最新版 docker-compose 1.23.2 の場合です。

$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

いくら軽量化した Linux といえど、最近はメモリ 512MB では物足りなく感じることも増えてきたので、料金ほぼそのままにメモリが倍である WebARENA への引越を検討したのがこの記事のきっかけです。

Vultr は Cloud Compute $3.5 のインスタンスで Debian 9.8, WebARENA は VPS クラウド 360円のインスタンスで Ubuntu 18.04 です。どちらも CPU の割当ては 1 コアです。メモリは Vultr が 512MB で WebARENA は 1024MB なので倍違います。

$ sudo apt update

$ sudo apt install gcc make perl

$ curl -O https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/byte-unixbench/UnixBench5.1.3.tgz

$ tar xvzf UnixBench5.1.3.tgz

$ cd UnixBench

$ ./Run

BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

System: dev.kuratsuki.net: GNU/Linux

OS: GNU/Linux -- 4.9.0-8-amd64 -- #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u6 (2018-10-08)

Machine: x86_64 (unknown)

Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")

CPU 0: Virtual CPU a7769a6388d5 (4788.9 bogomips)

x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET

14:45:02 up 122 days, 7:32, 1 user, load average: 0.11, 0.04, 0.01; runlev el

Benchmark Run: Sat Mar 16 2019 14:45:02 - 15:13:06

1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables 23742739.1 lps (10.0 s, 7 samples)

Double-Precision Whetstone 4097.1 MWIPS (10.0 s, 7 samples)

Execl Throughput 3088.4 lps (29.9 s, 2 samples)

File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 544312.7 KBps (30.0 s, 2 samples)

File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 154755.4 KBps (30.0 s, 2 samples)

File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1057265.1 KBps (30.0 s, 2 samples)

Pipe Throughput 885230.4 lps (10.0 s, 7 samples)

Pipe-based Context Switching 109034.4 lps (10.0 s, 7 samples)

Process Creation 7718.8 lps (30.0 s, 2 samples)

Shell Scripts (1 concurrent) 5671.4 lpm (60.0 s, 2 samples)

Shell Scripts (8 concurrent) 733.8 lpm (60.0 s, 2 samples)

System Call Overhead 655215.1 lps (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX

Dhrystone 2 using register variables 116700.0 23742739.1 2034.5

Double-Precision Whetstone 55.0 4097.1 744.9

Execl Throughput 43.0 3088.4 718.2

File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 544312.7 1374.5

File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 154755.4 935.1

File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1057265.1 1822.9

Pipe Throughput 12440.0 885230.4 711.6

Pipe-based Context Switching 4000.0 109034.4 272.6

Process Creation 126.0 7718.8 612.6

Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5671.4 1337.6

Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 733.8 1223.0

System Call Overhead 15000.0 655215.1 436.8

========

System Benchmarks Index Score 880.3

BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

System: 6v1ct8z4: GNU/Linux

OS: GNU/Linux -- 4.15.0-20-generic -- #21-Ubuntu SMP Tue Apr 24 06:16:15 UTC 2018

Machine: x86_64 (x86_64)

Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")

CPU 0: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) (4400.0 bogomips)

x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET

14:43:30 up 33 min, 1 user, load average: 0.23, 0.33, 0.28; runlevel 5

Benchmark Run: Sat Mar 16 2019 14:43:30 - 15:11:36

1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables 25630360.2 lps (10.0 s, 7 samples)

Double-Precision Whetstone 4104.1 MWIPS (9.9 s, 7 samples)

Execl Throughput 2701.9 lps (30.0 s, 2 samples)

File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 238080.4 KBps (30.0 s, 2 samples)

File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 63125.8 KBps (30.0 s, 2 samples)

File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 737936.9 KBps (30.0 s, 2 samples)

Pipe Throughput 301805.1 lps (10.0 s, 7 samples)

Pipe-based Context Switching 82337.4 lps (10.0 s, 7 samples)

Process Creation 7315.9 lps (30.0 s, 2 samples)

Shell Scripts (1 concurrent) 5463.5 lpm (60.0 s, 2 samples)

Shell Scripts (8 concurrent) 719.2 lpm (60.0 s, 2 samples)

System Call Overhead 253811.9 lps (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX

Dhrystone 2 using register variables 116700.0 25630360.2 2196.3

Double-Precision Whetstone 55.0 4104.1 746.2

Execl Throughput 43.0 2701.9 628.4

File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 238080.4 601.2

File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 63125.8 381.4

File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 737936.9 1272.3

Pipe Throughput 12440.0 301805.1 242.6

Pipe-based Context Switching 4000.0 82337.4 205.8

Process Creation 126.0 7315.9 580.6

Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5463.5 1288.6

Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 719.2 1198.6

System Call Overhead 15000.0 253811.9 169.2

========

System Benchmarks Index Score 602.3

| 項目 | Vultr | WebARENA | Vultr 基準 |

| Dhrystone 2 using register variables | 23742739.1 | 25630360.2 | 108.0% |

| Double-Precision Whetstone | 4097.1 | 4104.1 | 100.2% |

| Execl Throughput | 3088.4 | 2701.9 | 87.5% |

| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 544312.7 | 238080.4 | 43.7% |

| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 154755.4 | 63125.8 | 40.8% |

| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 1057265.1 | 737936.9 | 69.8% |

| Pipe Throughput | 885230.4 | 301805.1 | 34.1% |

| Pipe-based Context Switching | 109034.4 | 82337.4 | 75.5% |

| Process Creation | 7718.8 | 7315.9 | 94.8% |

| Shell Scripts (1 concurrent) | 5671.4 | 5463.5 | 96.3% |

| Shell Scripts (8 concurrent) | 733.8 | 719.2 | 98.0% |

| System Call Overhead | 655215.1 | 253811.9 | 38.7% |

| System Benchmarks Index Score | 880.3 | 602.3 | 68.4% |

Vultr を基準として見ると、全体的にかなりの性能劣化となりました。メモリ量をとるか処理速度をとるか、悩ましいところです。

CentOS は root, Ubuntu は ubuntu でログインします。ページによっては root としか書かれていないので混乱します。

| OS | root ユーザ名 |

| CentOS | root |

| Ubuntu | ubuntu |

キーペアの作成時、公開鍵に指定するのは ~/.ssh/authorized_keys に記載された ssh-rsa から始る行、丸ごとです。

$ cat ~/.ssh/authorized_keys

ssh-rsa AAAA.....(snipped).....8GL5qxX

Ubuntu での root パスワードはホスト名そのものです。SSH でログインした時に表示されるホスト名、またはコントロールパネルでインスタンス名を確認して先頭の “i-” を除いたものになります。

Gemini PDAの H キーが不調になり、初めはチャタリング、その後は接触が悪くてまともに入力できなくなってしまいました。具体的な症状は、例えば happy と入力すると ahppy になり、悪化した後は appy としか入力されない状態です。

日本語を入力していても「は」行の文字は思ったより多く、例えば助詞の「は」はそれこそ頻繁に入力します。真っ直ぐに強くキーを叩けば入力されないこともないのですが、これが思った以上にストレスとなって自然と Gemini PDA の使用頻度は落ちていきました。

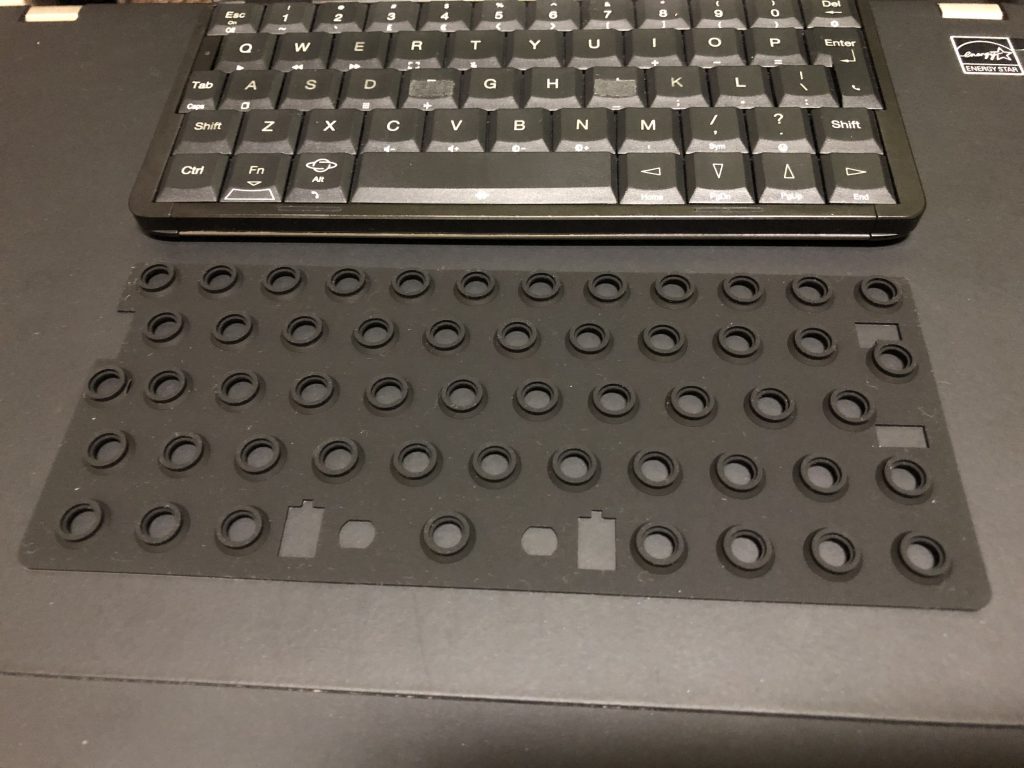

そこで Planet Computers の公式ページからサポートに問い合せると「その症状はキーマットの問題のように思えるけど、キーマットは交換した?」という返事が来ました。いわゆる 2nd ロット(8000番台)だったので気にしていなかったのですが、交換はしていないと返したところ無償で交換マットを送ってもらえました。

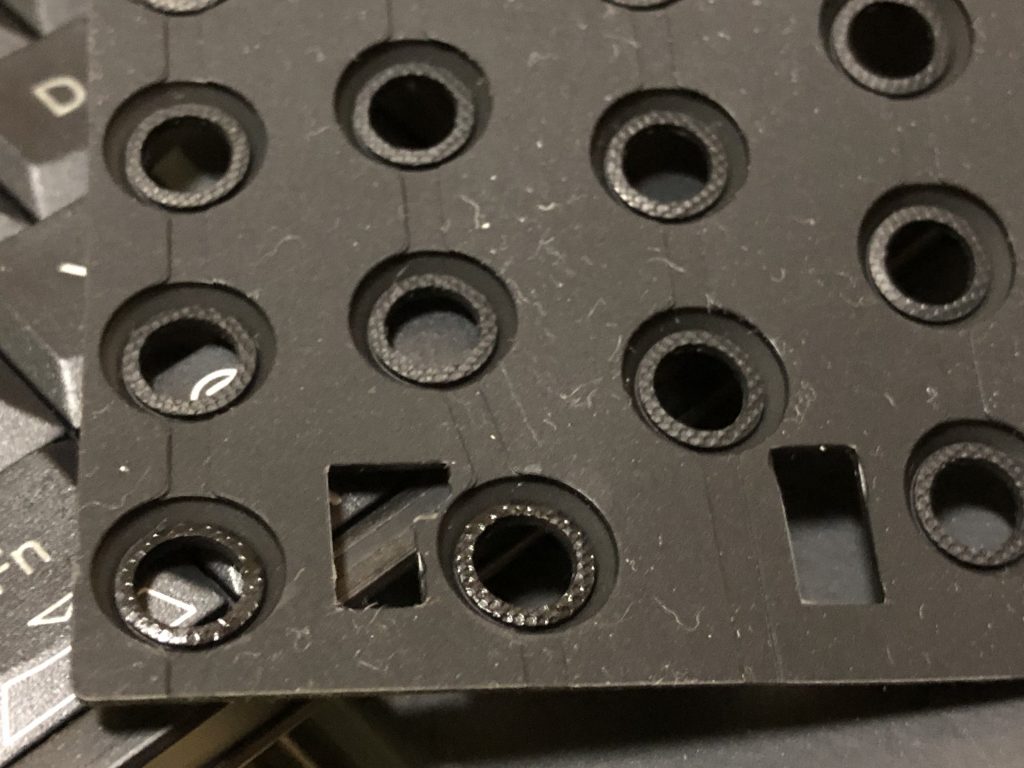

発送自体はすぐにしてくれたのですが、普通郵便で来るので日本までは約2週間かかりました。説明書も何もなく、キーマット1枚のみが封筒に入っていました。何度も分解していて慣れていたので問題ありませんが、初めてだと面食らいますね。

さて、送られてきたキーマットをよく見ると1箇所亀裂がありました。これだと元よりも悪化するんじゃないかと心配になりましたが、そこは特に問題ありませんでした。

しかしながら H キーの反応も全く変化なし。初めは少し良くなったようにも感じたのですが、気のせいだったようです。プラスチックを侵さない接点復活剤も少し塗布してみましたが、変化なし。困りました。

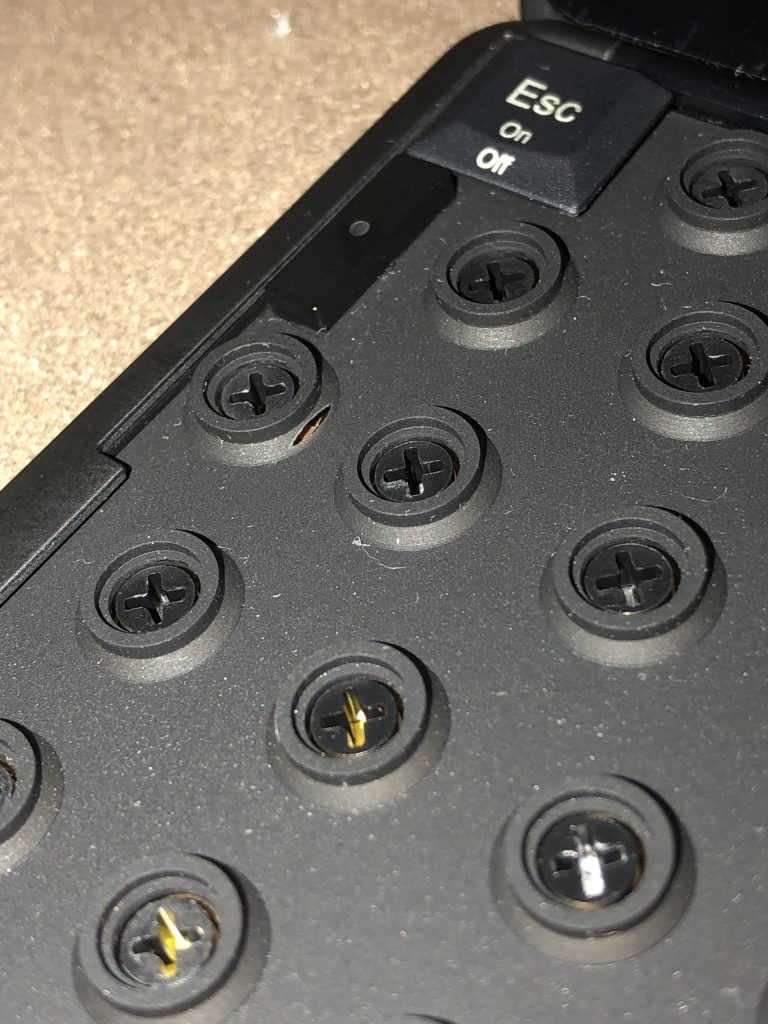

この結果を再度サポートに連絡しつつ、有料で良いからキーボードのユニット自体を買うことはできないか?と訊ねてみると、$20 で売ってもらえました。PayPal で支払いを済ませると、これまたすぐに発送してくれました。でも、届くのはまた2週間後です。

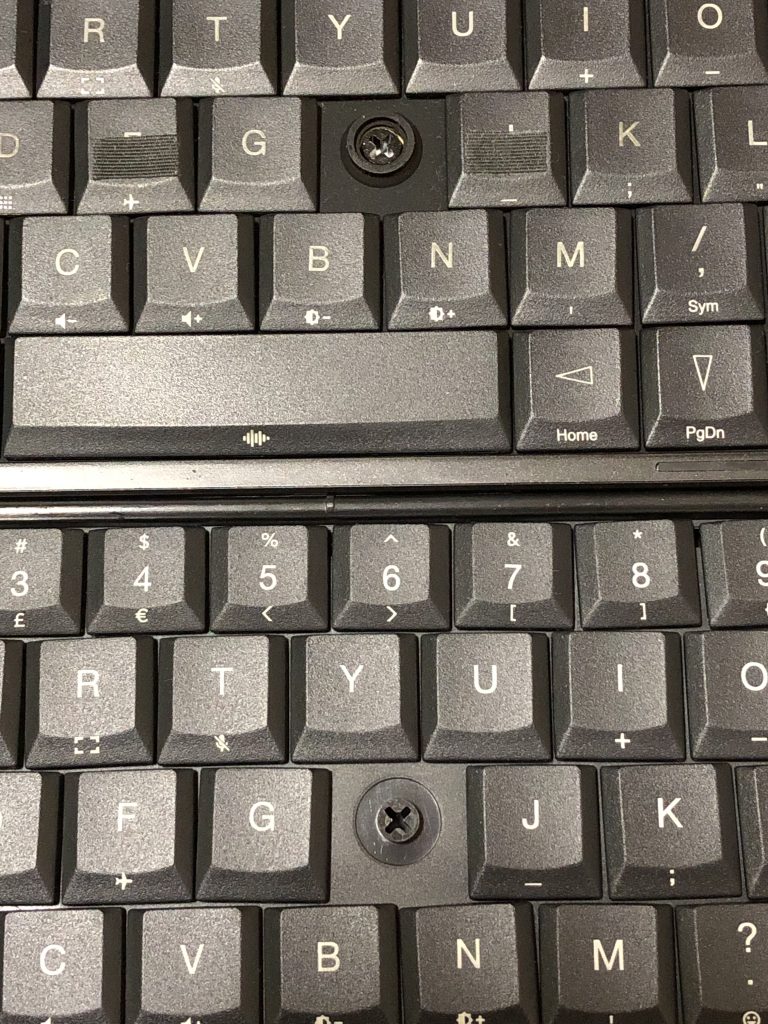

それで本日ついにそのキーボードが届いたのですが、開けてびっくり、このキーボードはキートップとベースだけしか付属しません。てっきり接点なども貼り付けられているものと思っていたので、内心これは失敗したかなと。

悔しいので接点復活剤をもう一度だけ試してみます。今回は大量に塗りたくり、ひたひたの状態にしました。ついでに Enter と Backspace にも塗りたくります。キーマットの裏面にも塗りたくって再度組み上げます。

結果は、キーが全く反応しなくなりました(笑)。接点復活剤を塗りたくった3キーだけ、どれだけ強く押しても反応しません。これは塗りすぎたなと再度分解し、ゴシゴシと接点復活剤を拭き取ります。拭き取っても接点の掃除にはなっただろうということで、組み上げる前にキーマットを手で押してみると、ちゃんと反応しました。電気的に壊してしまったのではないかとちょっと焦ってましたが、杞憂でした。

ここまで来るともうあきらめムードなのですが、最後にもう一つだけできそうなことを思いつきました。新しく届いたキートップへの入れ換えです。正直な話、接点の問題だろうと踏んでいたので無駄だと思いながらも試しに H キーを入れ換えてみると……あれ?普通に入力できてるぞ?もしかしてキーストロークの問題だったのでしょうか。

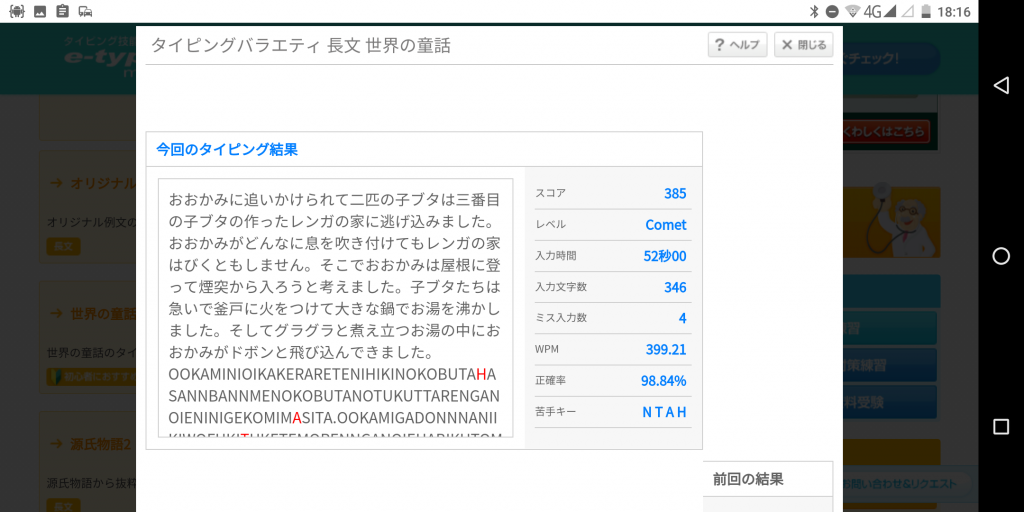

本当に直ってるか確かめるために e-typing で長文テストしてみましたが、全然問題なさそうです。いやむしろ ThinkPad X220 よりもスコア高いんですけど(笑)。

Gemini PDA の小さなキーボードに慣れると、フルピッチのキーボードは逆に大きすぎて打ちにくくなるとは思いもしませんでした。手が大きい方なので大きくないと駄目という固定観念を見事打ち破ってくれました。

この数ヶ月の間、ずっと悩んでいた悩みが解決してすっきり。いやあ、この小さなキーボードで快適に文章入力ができるって素晴しいですね。もう嬉しくて嬉しくて、Planet Computers のサポートに報告と感謝のメールを送ってしまい、更に勢いでこの文章を書き殴ってしまいました。

本当に打ちやすいキーボードはどれだけでも打っていたくなるんですが、Gemini PDA のキーボードはついにその水準に達しました。手元に来た当初は、なんてキータッチの悪いキーボードだと酷評していましたが、シリコンスプレーや部品交換でここまで快適になるとは思いもしませんでした。

まだまだ入力したい気分ですが、ここらで終りにしておきます。このような素晴しいデバイスを実現してくれた Planet Computers に感謝!

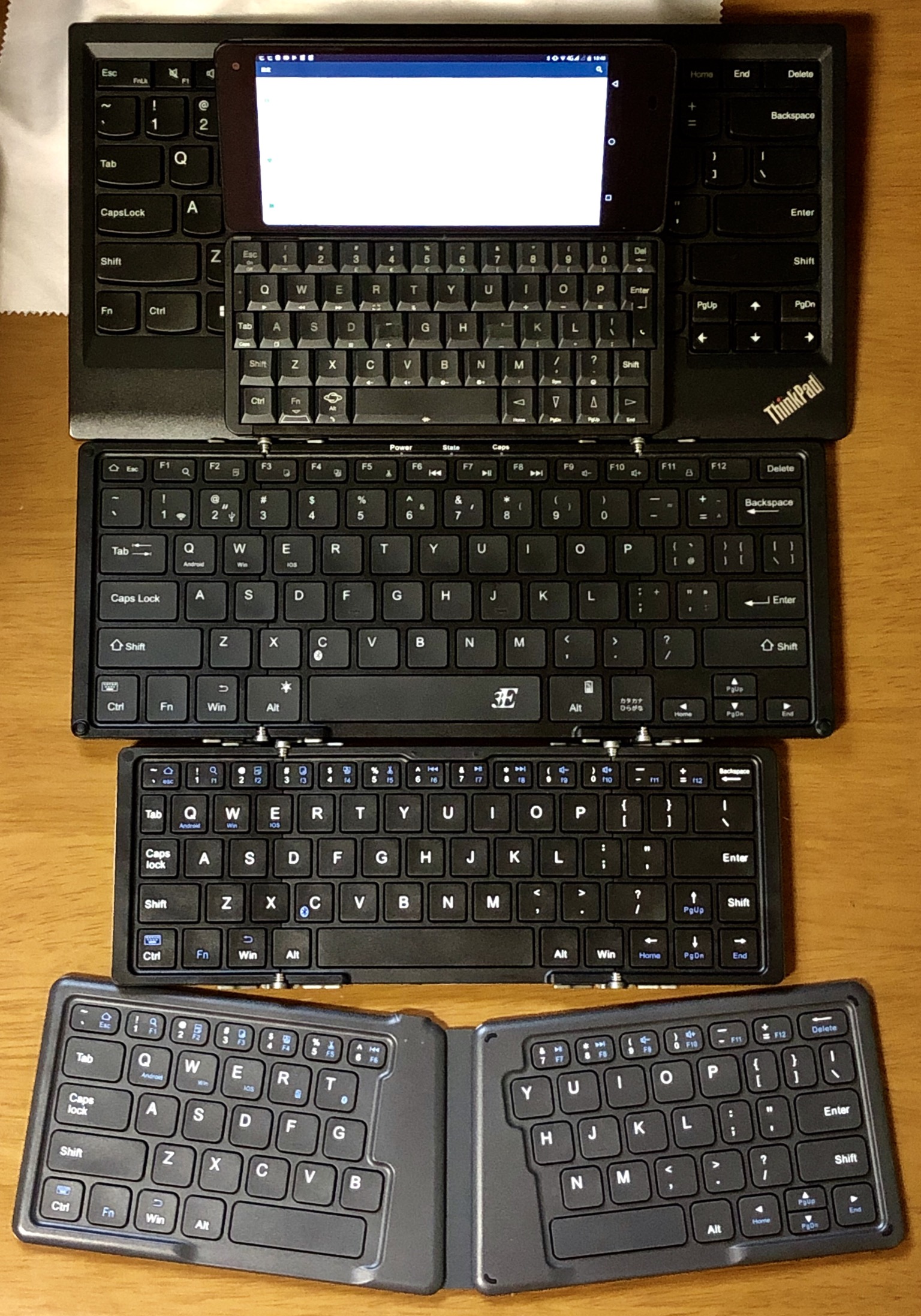

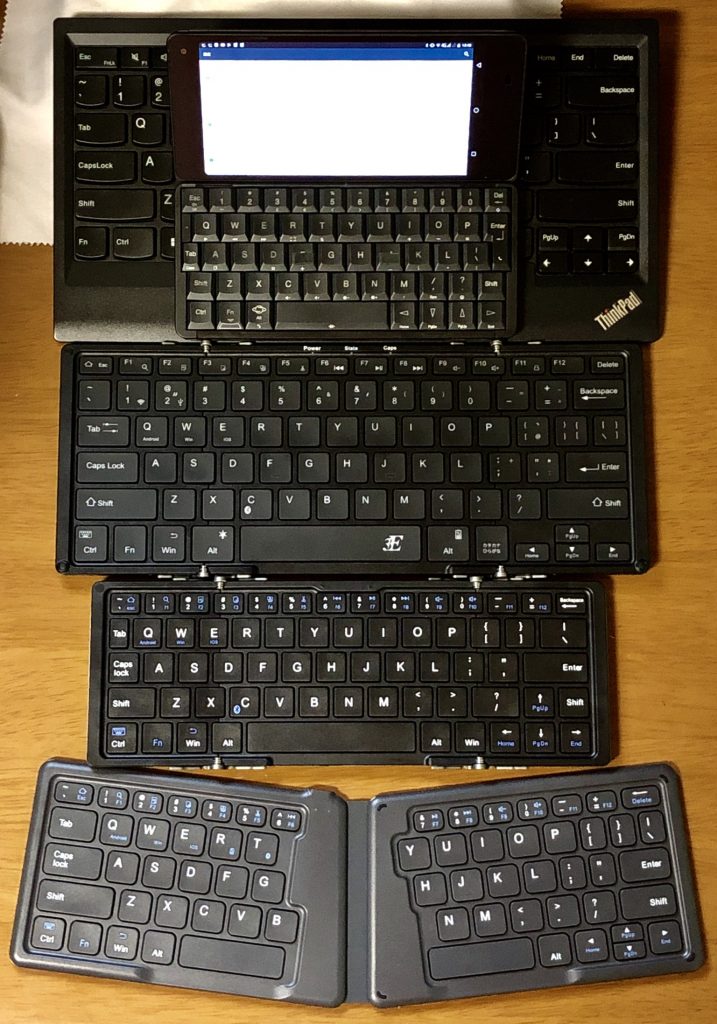

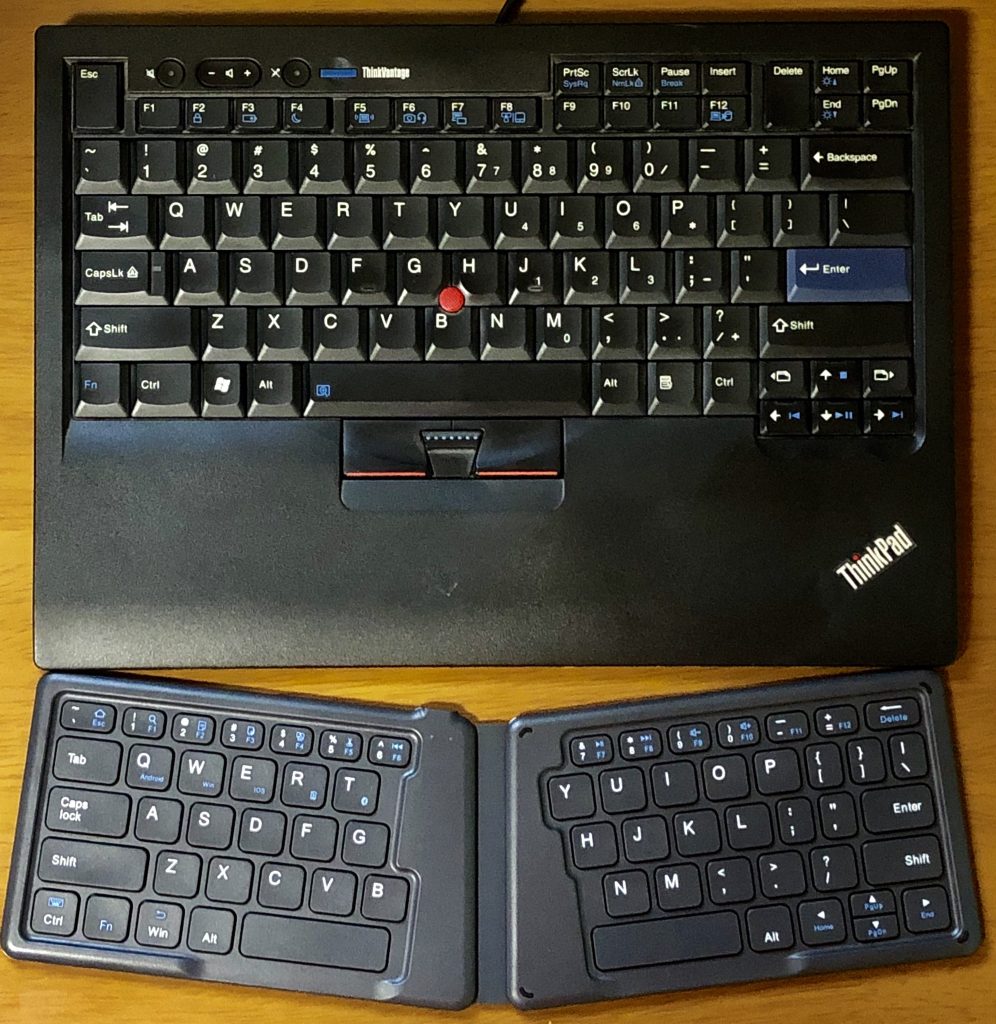

Space Saver II Keyboard で TrackPoint に惚れて以来、ポインティングデバイスは TrackPoint, キーボードは ThinkPad 7 段配列が PC 選定の基準になりました。ThinkPad は X22 から始まり、T60p, X61, X201, X220, X1 Carbon(5th Gen) と使ってきましたが、やはり ThinkPad 7 段配列は至高です。

デスクトップでは 55Y9003 「ThinkPad USB トラックポイントキーボード」をずっと愛用しており、これは一生ものだと感じた当時に、予備を含めると 3 枚も確保してあります。1 枚目は特に不具合なく、もうかれこれ何年使ったことかわかりません。2 枚目はアウトレットで購入した ThinkPad X220 の日本語キーボードと入れ換えて保存、3 枚目は未開封のまま保存されています。

6 段配列になって Bluetooth 接続になった「ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・ キーボード」にも真っ先に飛びつきました。ファンクションキー以外はフルサイズでテキスト入力は非常に快適、ワイヤレスの使い勝手も良くて大変気に入りました。不満な点はファンクションキーの区切りスペース(F4 と F5, F8 と F9 の間) がないこと、Home / End の配列が使いにくいこと、持ち歩きには大きすぎること。配列はレジストリの変更で対応できましたが、物理的な不満はどうしようもありません。

それでもこの打ち心地と TrackPoint を内蔵していることから、Lenovo Miix 2 8 と組み合せて数年間はモバイルでのメインキーボードとして活躍してくれました。鞄からキーボードが飛び出しているような間抜けなモバイルでしたが、その時の体験はなかなか強烈に印象に残りました。

前後関係があやふやですが、ある日ヤマダ電機をぶらぶらしているときに偶然出会った ELECOM TK-FBP013EWH もお気に入りでした。単 4 電池 2 本で動くコンパクトな Bluetooth キーボードで、何が良いって一つ一つのキーを小型化しながらも癖のほとんどない素直な配列を実現しているところです。日頃からプログラムを書いているので、今でもこの大きさこの配列はかなり気に入っているのですが、何せ分厚くて持ち歩きには不便でした。

その後、数年は新しいキーボードには手を出さずにいましたが、最近になって折り畳みキーボードに興味を持ってしまい、また探求が始まってしまいました。

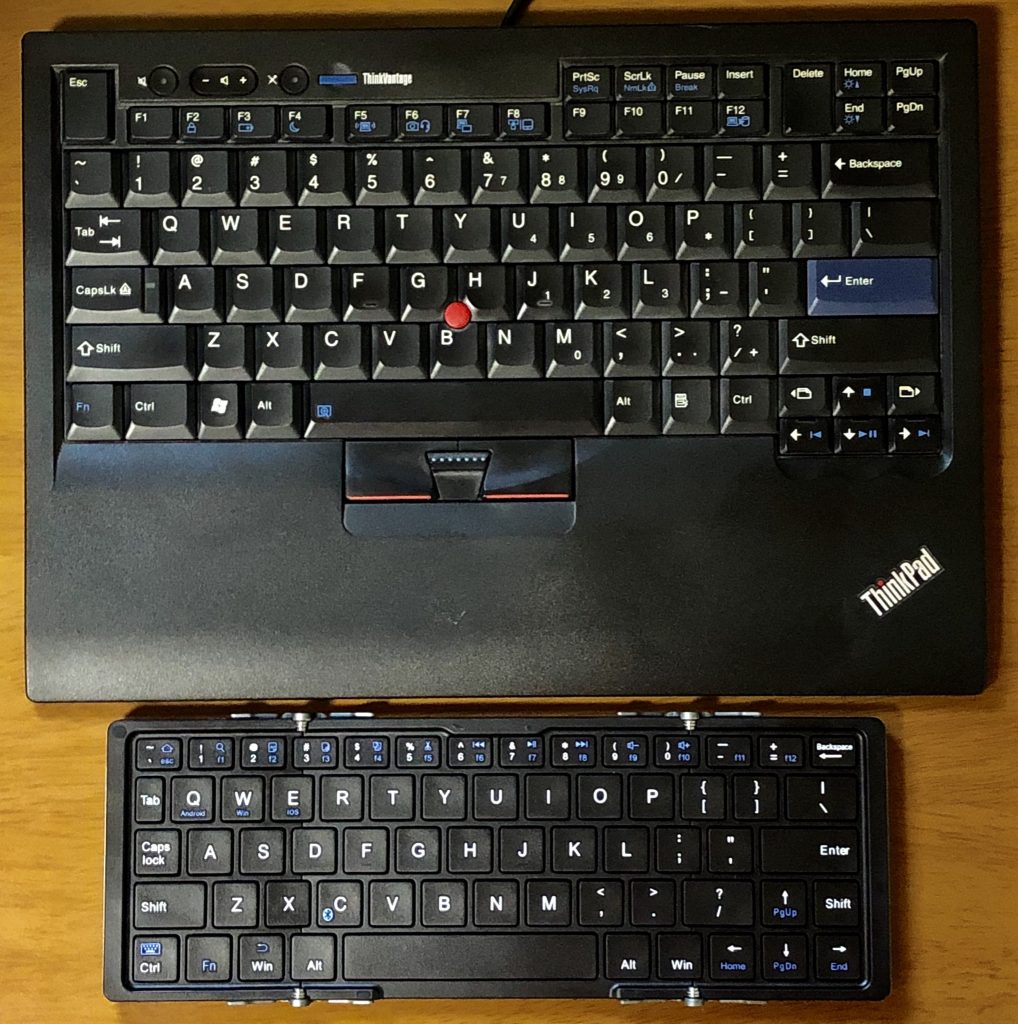

最初に手を出した折り畳みキーボードは EC Technology の3つ折りタイプのもの。買う前から数字列のオフセットが気になっていましたが、案の定ずれが大きすぎて馴染めませんでした。大きさや重さ、文字部分は良かったので、用途によってはこれもありだと思います。

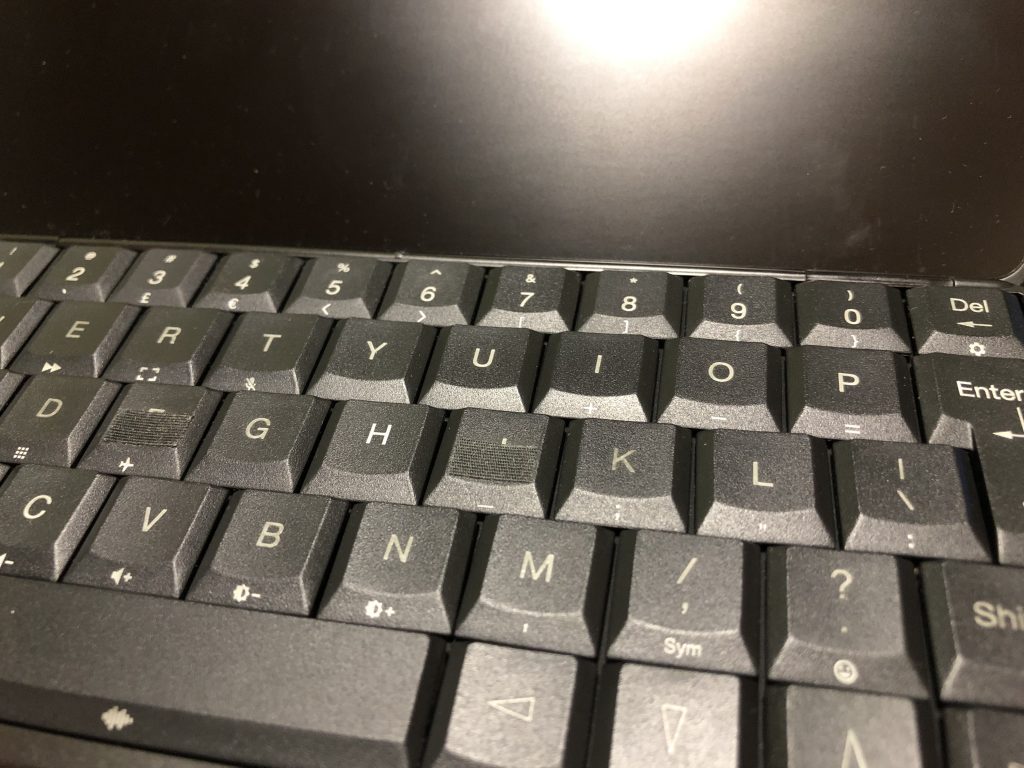

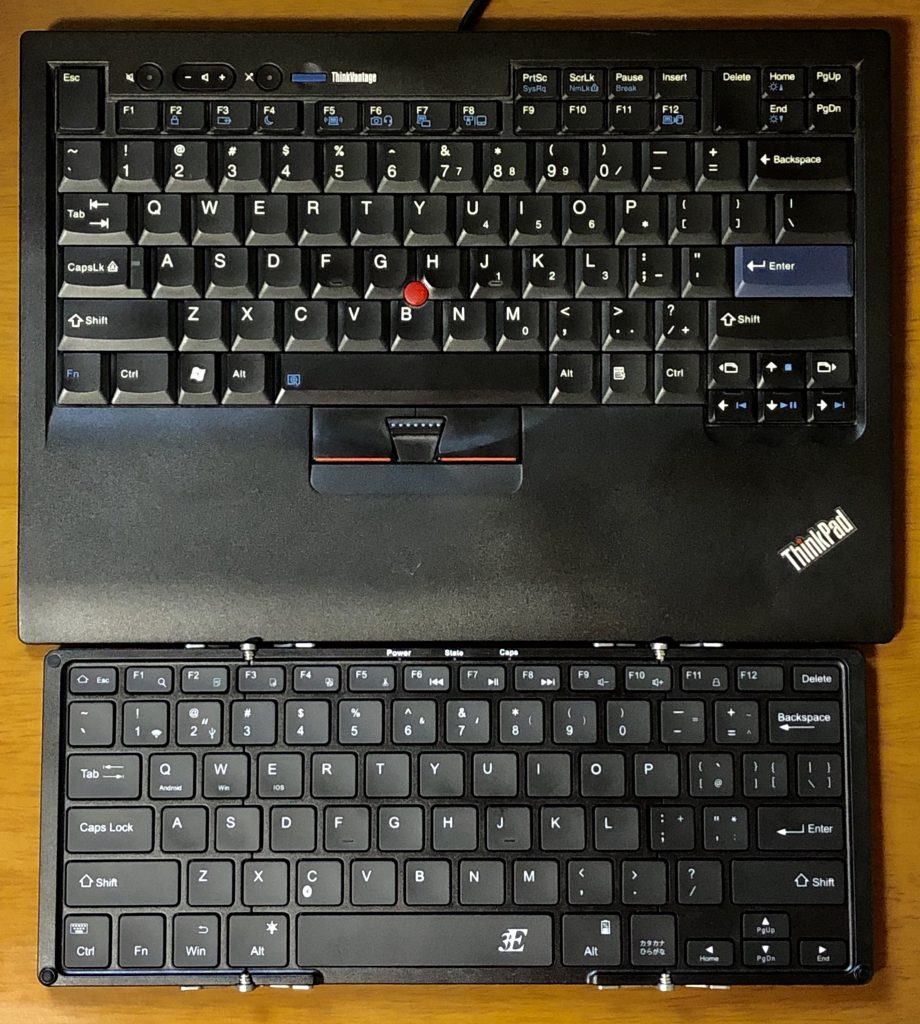

次に買ったのは スリーイーホールディングス(3E)の 3 つ折りキーボード。このキーボードは配列、打ち心地ともにかなり良く、今回紹介するキーボードの中では最高の質感です。配列に関しては英数字はフルキーボードと同等、ファンクションキーもノート PC とほぼ同等と、折り畳みキーボードの中では最も優れていると言っても過言ではありません。キートップを撫でても安っぽい音はせず、質感の良さを感じられます。

出番はあまりありませんが、バックライトも搭載していて暗いところで作業する時には雰囲気が出ます。このバックライトは R, G, B の 3 色を切り替え可能で、更に明るさの調整も可能です。

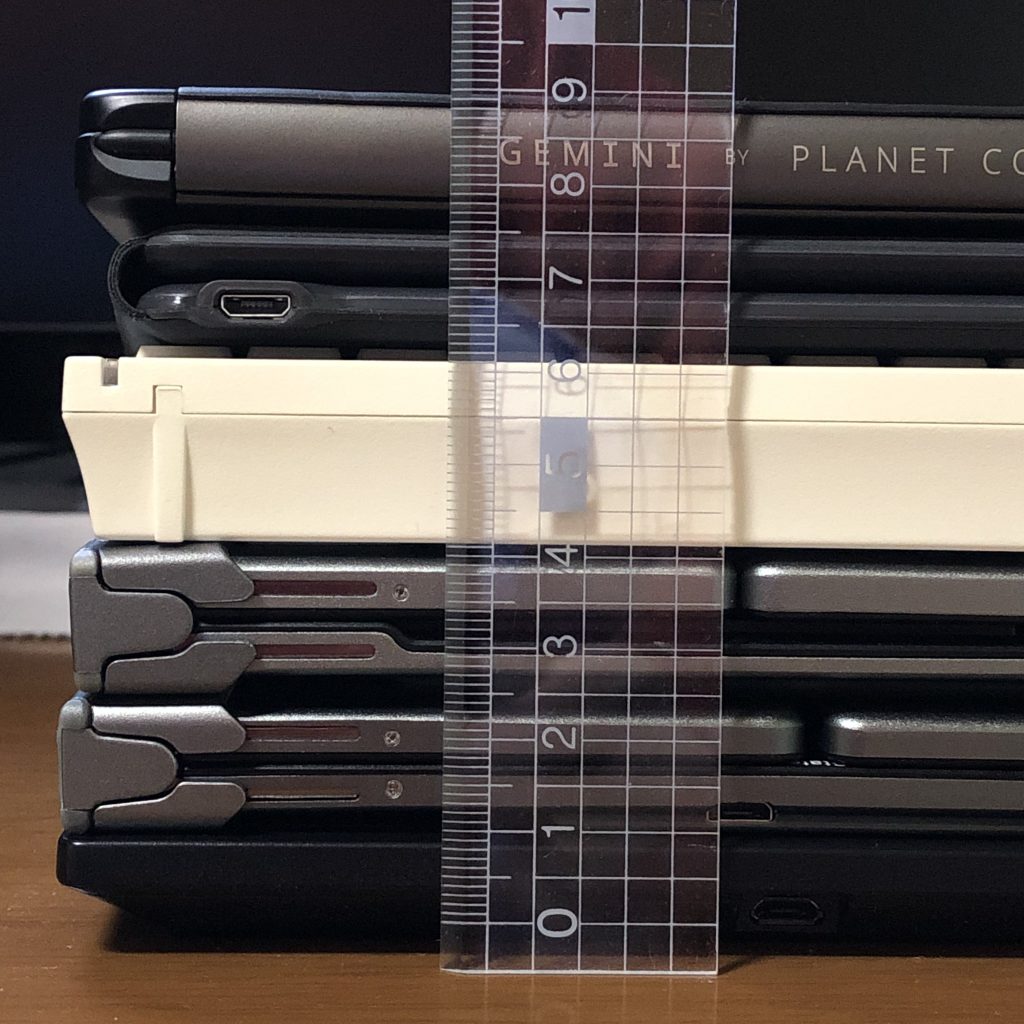

文句なしの折り畳みキーボードと言いたいところですが、一つだけ致命的な問題があります。この質感でフルサイズのキー配置なので仕方ないのですが、如何せん分厚くて重たいです。百歩譲って分厚いのは目を瞑るにしても、キーボード本体だけで 300g 弱、ケースも合せると 500g 程度あるのはモバイルするにはちょっと辛いです。実際に持ち運んでいたのですが、重すぎて使用頻度が落ちていき、終いには鞄の中で死蔵される状態になってしまいました。

やっと理想のキーボードに出会えたのに……と後ろ髪引かれる思いはありますが、使わないモバイルなんてダンベルに等しいので、今はお家でお留守番させています。USB 接続で有線キーボードとしても使えるので、第 2 の人生を歩んでもらうことにしました。

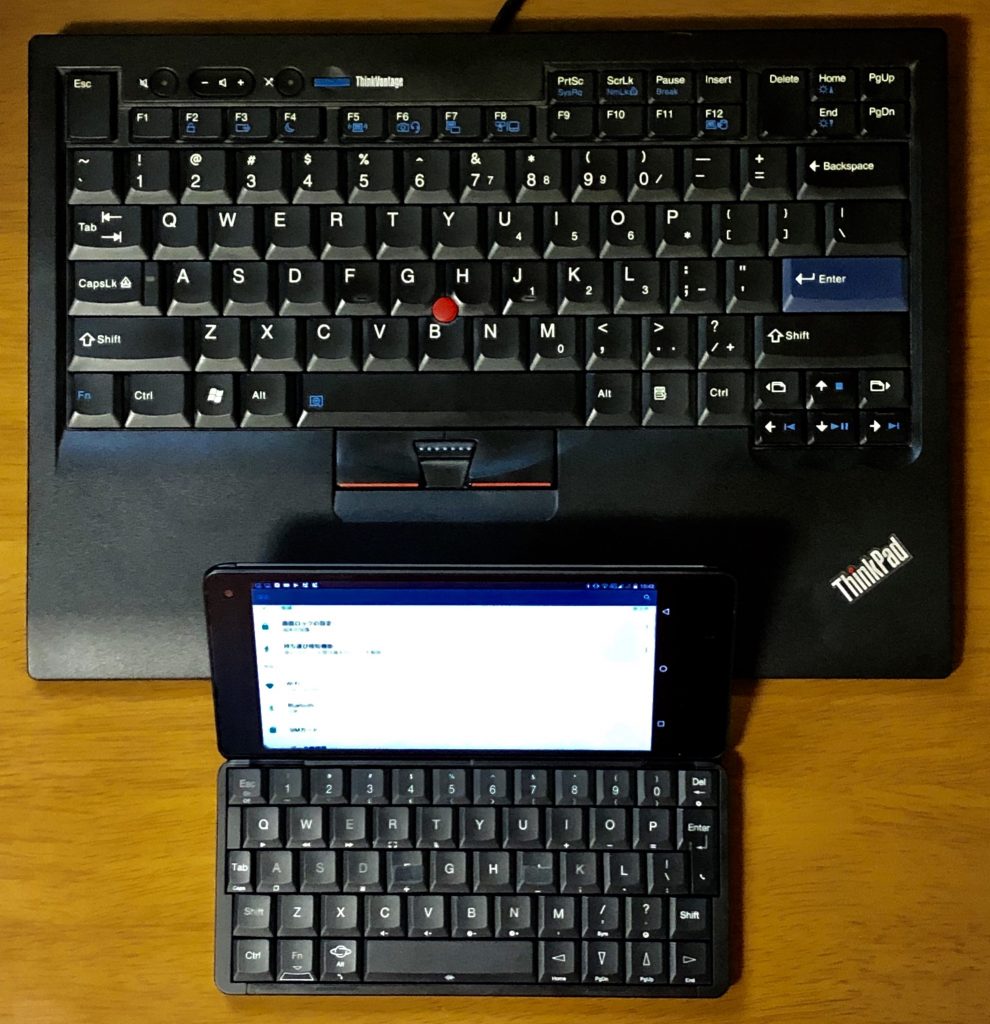

ここでちょっと番外編というか、最近のメインモバイルキーボードについても書いておきます。

単体のキーボードではなく、キーボード付きの Android 端末である Planet Computers の Gemini PDA です。元 Linux Zaurus(SL-C シリーズ) のヘビーユーザーとして、長らくキーボード付き端末に乏しい市場を憂いていましたが、ここに来て Gemini PDA という素晴しい端末が登場したことを大いに喜んでいます。恐れながら、前身の Psion のことは知りませんでした。BlackBerry はまた違うのですよ、タッチタイピングができることに意味があるのです。

Gemini PDA は配列を犠牲にしながらも主要なキーはしっかり大きさが確保されているので、プログラミングは難しいにしても普通の文章程度なら十分に快適に入力できます。これだけ小さいとミスタイプもそこそこ多くなりますが、それでもこの大きさでタッチタイプできて単体でテキスト入力ができる端末は唯一無二の存在。

OS が Android であるが故、キー配列も自由に変更できる点も強みの一つです。現在は長音記号と句読点、カーソル周りの配列を変更して快適に使っています。

Gemini PDA はこれぞ最強のテキスト端末と言いたくなるくらいの出来なのですが、大きな欠点があります。キーの質感がいまいちで、滑かにストロークしなかったり反応が悪かったりすることが頻繁にあります。初期ロットは特にひどかったようで、押したキーが戻らない、キーが斜めになっているなどの問題が頻発していたようです。中には裏返しただけでキートップが外れて落ちてくるとか。2nd ロットでは改善されたようですが、質感そのものは褒められたものではありません。軸にシリコンスプレーを噴いたり、キーマットを交換したりしてみましたが、結局のところ根本的な解決には至っていません。

最後に、つい先日購入してわりと気に入っている B.O.W の 2つ折りキーボードを紹介します。このキーボードは折り畳み式でありながら薄型で、しかも開くと左右が分離しています。

配列は、英字は素直ですが数字がややオフセット気味、ファンクションキーは Fn と数字キーのコンビネーションです。薄型でありながらもストロークが浅いこともなく、適度な深さがあります。キートップを撫でても安いカチャカチャ音もしないので、質感も悪くありません。

折り畳むと磁力で引っ付いて閉じるようになっていて、開くと自動で電源が入ります。開いた時に決まった角度で固定されるわけではないので、キートップ側を外に向けて閉じることもできます。その状態で打てないか試してみたのですが、磁力で引っ付くと表裏関係なく電源は切れるようで打てませんでした。

左右に別れたこのキー配列は、使い始めてすぐに姿勢が楽なことに気づきます。手が離れることで肩が自然と開き、窮屈な姿勢から解放されます。これは嬉しい誤算でした。斜めになっているので Backspace 付近がやや遠く感じますが、慣れれば問題ありません。

ただ、一つだけ許せないのが「6」のキーが左手側に配置されていることです。6 は右の人差し指で打つ癖がついているので、打つ時に迷ってしまいます。そこで、いわゆる「エルゴノミクスキーボード」と呼ばれる他のキーボード達はどうなっているか調べてみたところ、ほぼ全てが 6 は左手側に配置されていました。エルゴノミクスは気にしてもそこは気にしないのか、疑問に思います。

質量は約 180g で手にしてもとても軽く感じます。薄いので嵩張らず、モバイルには最適です。そして意外なことに「2 つ折り」であることが、使い勝手を大きく左右していることに気づきました。サッと取り出して開くだけ、たったそれだけの操作で使えるというのが、使う抵抗を大きく下げてくれました。3E のキーボードは分厚くて重いだけでなく、「ケースから取り出す」という動作があるだけで抵抗に感じていました。たったそれだけの動作ですが、モバイルではその動作一つ一つが抵抗になってしまうのです。

この 2 つ折りキーボードで使うにあたって遭遇したトラブルについても簡単に書いておきます。初めは iPhone 8 Plus とペアリングして動作確認をして、そのときは何の問題もなく、すんなり一発で接続できました。お次に iPad Pro 11 とペアリングしようとしたところ、なぜかキーボードが認識されなかったり、認識されても接続できないと言われてしまいました。Gemini PDA でも問題なくペアリングできたのでキーボード側の問題ではなさそうですが、結局 iPad Pro を再起動したら直りました。その後も何回か接続できないことがありましたが、iPad Pro を再起動したら接続できるので、iPad Pro の問題だと思っています。iPhone SE でも Bluetooth が不安定な個体に当ったことがあったので、ハズレくじだと思うことにしました。

この記事は B.O.W の 2 つ折りキーボードと iPad Pro 11 の組み合せで書きました。書いている途中で一度、接続できない状態になりましたが、iPad Pro を再起動したら直りました。この iPad Pro は外れ個体なのでしょうか……。

接続の話はさておき、これくらいの長文でも特にストレス無く、むしろ手が開いた状態で打てるので疲労も少く感じました。何より持ち運びに抵抗がなくなるのは、他のものを多少犠牲にしてでもモバイルでは重要なことです。そういった意味で、2018 年の終りにいいキーボードに出会えたと思います。

ちなみに、これらの折り畳みキーボードは複数のブランドから販売されています。ロゴが違うだけで実際は同じものと思われるものが、Amazon で複数販売されています。iClever はいずれのキーボードも販売していました。